“古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。”这是韩愈《师说》开宗明义的讲解。章学诚的《文史通义》进而把师分为“可易”和“不可易”两种:仅止于知识的传授而“不究于道”“从甲不终,不妨去而就乙”“甲不我告,乙亦可询”——“即可易之师也”;“至道所寓,必从其人而后受,不从其人”或“苟非其人,即己无所受也”——“是不可易之师也”。

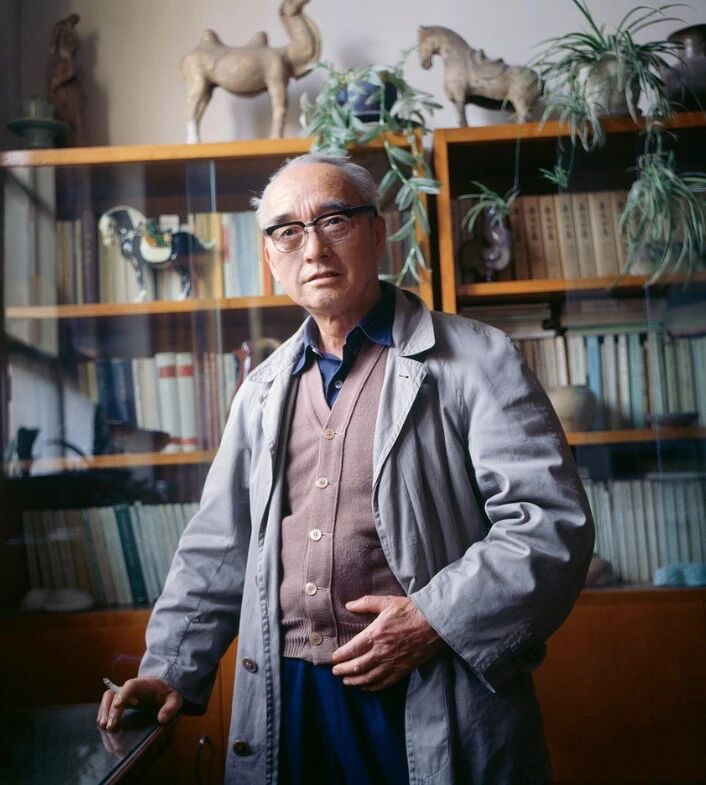

弹指一挥几十年,我的老师可谓多矣!从小学、中学、大学的任课老师,到社会上的“三人行必有我师”,尤其是当代学界的许多名家大师,为我的成长付出了多少循循善诱的心力啊!我所拜谒过的前辈名家,至今印象深刻的达数十上百人;而论“不易之师”“如七十子之于孔子”的,便是王伯敏、王朝闻、谢稚柳、陈佩秋四位。

浙江美院(今中国美院)的王伯敏先生是从根本上改变我命运的恩师。1981年秋,王老师招收第一批中国画学的硕士研究生。当时的我正在农村一所中学里任物理老师,得知这个消息后虽然很高兴,但又担心考不上被人嘲笑。于是便耍了一个小小的狡狯,报名截止期的次日才寄出申报材料。不久便收到了准考证。赴杭考试结束后,与其他几位考生作了交流,得知他们都与王老师保持着长期的联系,有几位杭州的考生还是王老师家里的常客,一个个都信心满满,我不由怅然若失。不料,一星期后王老师竟给我来信,说某日要来上海看我,我一时喜出望外,知道这是专门来深入考查我了!

几天后,王老师和李嵩教务长乘公交来到我任教的中学,在物理实验室中看到我还没落款的画作,抽出一幅要我当场在上面题跋。我不假思索地提笔蘸墨,在适当的位置题写了一段文言诗文生发画意。王老师不露声色,但我感觉他是满意的。这时已是下午2点过了,王老师竟提出要到我家中看看。我一愣,家在乡下,公交30分钟到高桥镇后还要步行40分钟才到,不太方便吧?但王老师表示还是要去的。他到家后进入我的卧室,见我的床头桌上除了图书笔砚,还有一个手提音响。王老师问我这个音响是干什么的,我说是学外语的。按下按钮,果然是外语教学磁带的内容。这时已过了下午4点,冬季天黑得早,母亲也干完农活回家了,赶快准备晚饭。王老师说什么也不肯留下,我只能在夜幕初降中送他们到镇上的公交车站。半个月后,我收到了录取通知书,1982年的春节,我过得特别愉快。元宵节后,我便在大雪纷飞中去浙美报到,从此我正式成为王老师的学生。

从浙美毕业后不久,1986年,由王朝闻先生主持的国家重点项目《中国美术史》十二卷本的编撰工作启动,国内近百位老中青美术史专家和少数学子参与,初出茅庐的我也忝列其间。由于每位专家都挑自己熟悉的内容研究撰稿,剩下那些冷僻的门类如清代的建筑、雕塑等,便落到了年轻的我的肩上。对这些门类,我近乎一无所知,对自己能否胜任也实在没有信心。王老鼓励我:“编撰《中国美术史》的目的,不只是为了出著述的成果,更是为了出人才的成果;所以,编撰的过程作为研究的过程,不只是写作的过程,更是学习的过程。”在王老的鼓励下,我大胆地承担起任务,每年暑假,到全国各地考察热门的、冷门的文物遗迹,不仅率先完成了自己的任务,还充当“救火员”帮助完善其他部分的内容。

此外,我还提出了中国美术史不应该只写美术的“创作”,还应该写美术的“鉴赏、收藏和研究、著述”,不应该只写汉族的美术,还应该写藏族等兄弟民族的美术等建议,这些观点均得到王老的认同。全书的编撰和各分卷的主编,原来都由北京的名家承担,因为我的好学肯干,王老特批我为唯一一名京外且年轻的编委和分卷主编,使我“一举成名”!

谢稚柳、陈佩秋先生则是对我一生的艺术观、人生观影响最大的两位。谢老的《水墨画》一书,我早在中学时便已熟读,印象深刻到终生难忘。但认识谢老是在认识陈老师之后。1973年前后,我常去汾阳路上海中国画院向前辈请谒,因此认识了陈老师,然后便到她乌鲁木齐路的家中求教,并见到了心仪已久的谢老。

论艺术观的认识,以唐宋传统为中国画的先进文化方向,在当时唯写意画和“笔墨加素描”为尚的画坛,两人对我的讲解是同等的振聋发聩。而以“大儒”为人生的目标而文艺止为“余事”,则是谢老直到20世纪80年代后才认可我“孺子可教”的。

正是在谢老的言传身教下,与绝大多数的文艺青年不同,我不仅学习书画、诗文,更用功于四书五经、二十四史。又与几乎所有的经史学家不同,经史之于我,并不仅是学术研究的对象,更是“学以致用”的器识涵养。同样是“学以致用”,浙东学派是以“心学”为出发点的“民学”,谢老所传授给我的常州学派则是以“春秋学”为归心点的“君学”——“大一统,尊王室”,一言以蔽之,便是器识先于文艺,国家利益高于个人利益。

我的一生,曾处于被“欺侮”的状态,但我没有怨天尤人、愤世嫉俗地自暴自弃,正是得益于谢老对我“何为真儒者”的谆谆教诲。他说,一个人的穷达存乎天、毁誉存乎人、贤不肖存乎己;所以,于存乎天与人者当不用吾力,吾之力应用于存乎己者。后来我读《韩昌黎集》,才知道原来这句话是韩愈说的;当然,孔子、孟子、欧阳修等也说过类似意思的话。

我既以谢老所教者自律,同时也努力把这一思想传授给我的学生们。印象深刻的还有,谢老多次对我讲过,欧阳修推崇颜真卿为“真儒者,大抵似武人也”,又推崇韩愈为“秦汉间一豪侠也”。谢老和陈老师都爱看金庸的武侠小说,正可以窥见其忠义的“先器识,后文艺”,而绝不是“以文自名”地“止为文章”。20世纪80年代末期,谢老的子女大多出国了,我更得两位老师的青眼,几乎每星期都要上门请谒,每年春节前,更邀我一家三口聚餐年夜饭!这期间的受益,是任何学校里、任何课堂上的教学所不可比拟的。

“凡学之道,严师为难。师严然后道尊,道尊然后民知敬学。”回想我的老师们,每一个都是“学堪为人师,行堪为世范”的社会精英乃至文化昆仑,他们的德艺双馨,永远是我“学到老,学不了”的文化自信。虽然,我也曾经是一名教师,但“观于沧海者难为水,游于圣人门者难为言”,对比我的老师们的道德文章,我实在愧为人师。因此,我总是对自己的学生说:“我们的关系与其说是‘师生’不如说是‘同学’。‘教学相长’是《礼记》中所说的;‘弟子不必不如师,师不必贤于弟子’是韩愈《师说》中所说的。所以,你们向我问学,其实我也在向你们学习啊!”

金御优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。